入所だより

園芸クラブを行いました

2020.05.20

5月19日(火)に、さくらの里通所リハビリセンターの園芸クラブの皆様と一緒に屋上の手入れをしました。参加していただきました利用者の皆様、ありがとうございました

いちご畑を片付けました。また来年よろしくお願いします

南側の花壇にスイカの苗を植えました

スナップエンドウの横にトマトの苗を植えました

西側の花壇端にナスを植えました

ブルーベリーを鳥対策の為場所を移動しました

アスパラガスが曲がってしまいました…

梅の実が大きくなってきたように思われます

ゴデチアが綺麗です。しべですが、真ん中の白い十字のようなものが雌しべで、それ以外は雄しべでしょうか

みかんの木にクモがいましたので撮影しました。某漫画に出てきそうな顔です

こちらはアゲハチョウの幼虫(1齢幼虫)ですね

こちらは5齢幼虫です。威嚇する際にこのように頭からツノを出し、臭い匂いを出します。無事成虫になってくれることを祈ります

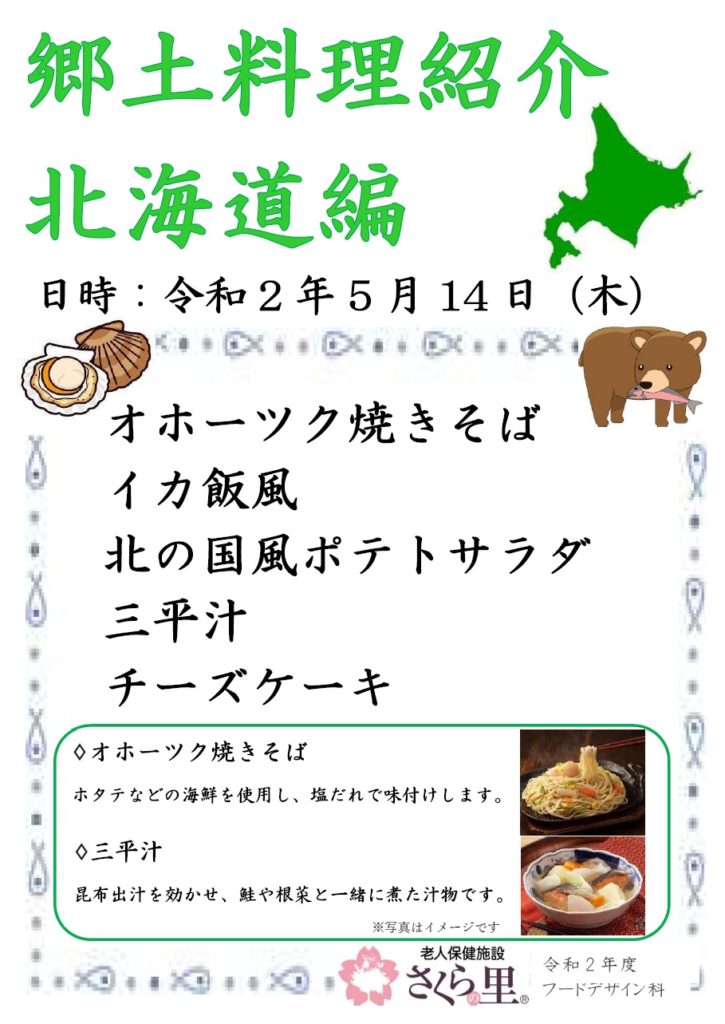

5月の行事食を提供させていただきました

2020.05.14

5月14日(木)の昼食は行事食「郷土料理紹介 北海道編」を提供させていただきました。お品書きはオホーツク焼きそば、イカ飯風、北の国風ポテトサラダ、三平汁、チーズケーキでした

オホーツク焼きそば(中央)は、ホタテなどの海鮮を使用し、塩だれで味付けしました。三平汁(右)は、昆布出汁を効かせ、鮭や根菜と一緒に煮た汁物です。今回も利用者様にご好評をいただくことができました。次回は「コロナに負けるな!免疫力アップランチ」(6月10日)を予定しておりますので、こうご期待ください(疫病退散にご利益があるアマビエのカードを進呈させていただく予定です)

屋上の様子です(2020.05.13)

2020.05.13

今日の屋上は天気が良いですが風が少し強めでした

薔薇が咲きました

少し寄ってみました

かなり寄ってみました。水滴が綺麗です

ムルチコーレは結構長い間咲いてくれています

少し寄ってみました

しべの部分を拡大してみました。中心部(ドーム状)の中に無数の花が敷き詰められているようですね

じゃがいもの花が咲きました

ゴデチアも開花しました

ホトケノザのお花の部分を拡大して撮ってみました

みかんの実が実ってきました

みかんの木にクマバチが飛んできました

ミツバチを発見しました

アシナガバチではなさそうですが…

ナミアゲハの幼虫です(3齢虫?)ナウシカのオームみたいですね

かきの木にカメムシが結構いました

ナミアゲハがこっちを向いています

いちごはまだまだ収穫できます

さくらの里2階の水槽の様子です。こちらはスズメダイの一種と思われます

オヤピッチャと思われます

ルリスズメダイでしょうか

根魚みたいな顔立ちです。根魚といえばメバルは春告魚と呼ばれていますね

1階受付の水槽に住んでいるタナゴさんです。結構長くタンクメイトとして活躍してくれています

園芸クラブを行いました

2020.05.11

先日(5月9日)に通所リハビリセンターの園芸クラブの皆さんに屋上庭園のお手入れの手伝いをしていただきました。ありがとうございます。水仙の球根を扱いでいただき、代わりにお野菜の苗を植えていただきました。球根は乾燥して保存しておき、また植えたいと思います

カボチャの苗でしょうか

にんじんの様子です

玉ねぎが硬式野球の球の大きさくらいになってきました

左がレタスで、右がキャベツです。キャベツはかなり大きくなりました

みかんの花が咲いていますね

みかんの木にクロアゲハが飛んできました。ナミアゲハより一回りか二回りほど大きいのでびっくりします。後日クロアゲハの幼虫を見ることができるかもしれません

クマバチがみかんの木から羽ばたく瞬間です。クマバチはクロアゲハ同様体が黒いのでピンボケしやすいです

ナミアゲハを綺麗に撮影することが出来ました。先日アオスジアゲハが飛んでいましたのでそちらも撮影したいところです。ところでモンシロチョウやモンキチョウは何故か屋上では見かけません

薔薇の様子です

薔薇の蕾が此方彼方に出来つつあります

屋上の様子です(2020.05.08)

2020.05.08

屋上の薔薇がまもなく咲きそうです

何故かブルーベリーの木にアブラムシが大量発生していました…そしてテントウムシが大量に飛んできました(画面には3匹居ますね)

人間山脈みたいにアブラムシに立ちはだかるナミテントウです

何故かウリハムシらしき虫もブルーベリーにとまっていました

クマンバチ(クマバチ)は花の蜜を集めて巣を作ったときに蜜を貯蔵しておきます。頑丈な頸と太い口吻を生かして花の根元に穴を開けて蜜だけを得る盗蜜もよく行うそうです。クマバチの英名は carpenter bee(大工蜂)と呼ばれるように、巣作りが得意とのことです。大型の体とそれに見合わない小さな翅から、かつてはマルハナバチとともに「航空力学的に、飛べるはずのない形なのに飛べている」とされ、長年その飛行方法は大きな謎とされていました。ここからクマバチは「不可能を可能にする」象徴とされ、しばしば会社やスポーツチームのシンボルマークとして使わているとのことです

スズメがエサを探しているようです

コンクリートの縁を軽やかに進みながら嘴で花壇の土をつついています。近寄ったら瞬く間に逃げられてしまいました…場所によっては人懐こい鳥も居ますが、さくらの里の屋上の鳥たちは警戒心が強いです

有志の方から寄付をいただきました

2020.05.08

有志の方からさくらの里にお米の寄付をいただきました。寄付をしていただき、誠に有難うございました

これからも地域の皆様に愛される施設を目指し頑張っていきたいと思いますので、今後ともさくらの里をよろしくお願いいたします

園芸クラブを行いました

2020.05.07

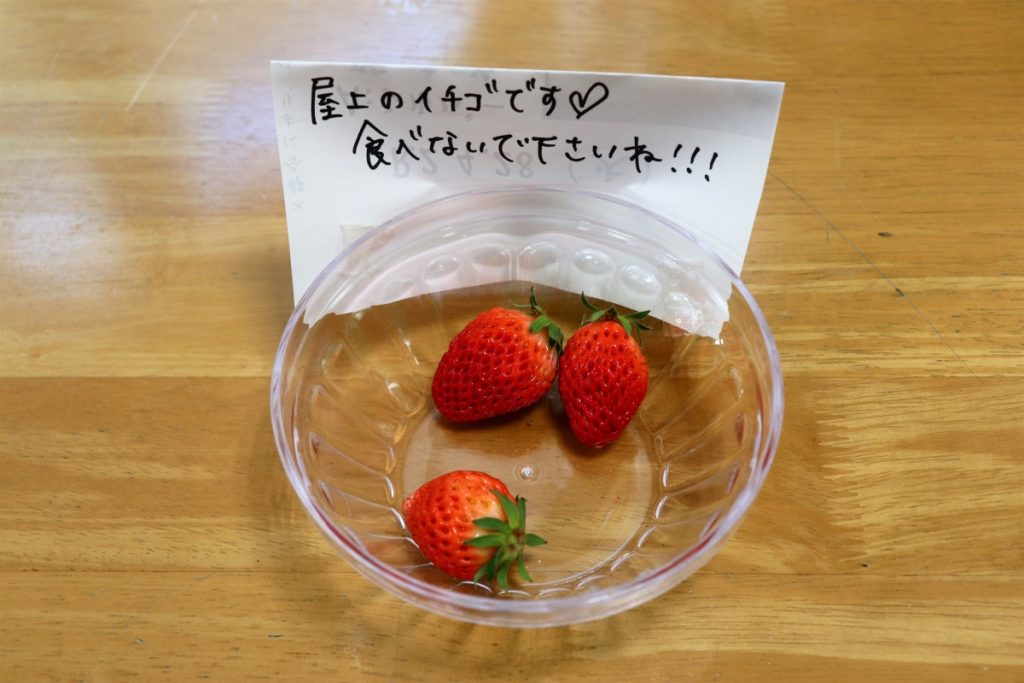

本日もさくらの里通所リハビリセンターの園芸クラブの皆さんと一緒に園芸活動を行いました。本日もいちごを収穫することが出来ました。参加していただきました皆様、誠にありがとうございました

さくらんぼの木に被せた防鳥ネットを外しました

みかんの花の様子です。こちらは受粉が終わりこれから実を大きくしていきそうです

柿の花が咲き始めていました

じゃがいのも蕾が出来始めています。栄養を取られるので摘み取る必要があります

ノウゼンカヅラの様子です。まだ蕾は出来ていません

アゲハ蝶(ナミアゲハ)が飛んでいる様子を撮影することが出来ました

みかんの木にとまっていましたが、一瞬で飛び立ってしまいます。使用しているカメラのレンズはいわゆるキットレンズと呼ばれるもので、本体と抱き合わせで手に入るものですので、性能はあまり良くありません(具体的にはF値が高いです)。F値は天気が良かったので気にする必要はないですが、シャッター速度が遅いため、羽の部分がボケてしまいました(場合によってはボケを意図的に入れることもありますが)。シャッター速度を上げるとF値は高くなり(いわゆるしぼり状態)暗くなり鮮明度が下がります、逆にF値を低くすればシャッター速度が遅くなりボケやすくなります…。いつか高級機材を使ってNHKスペシャルみたいな写真を撮ってみたいですね

ヒラタアブが飛び立つところを撮影できました

園芸クラブ(職員さん)の方に毛虫を退治していただきました。ありがとうございました

さくらんぼの木にとまっていました。5ミリほどでしたが、よく見ましたらカミキリムシの仲間のようです

入所されている方もリハビリスタッフさんと一緒に屋上に来ていただいております(カメラマンから逃げているわけではありません…)

つつじが綺麗です

屋上の様子です(2020.05.04)

2020.05.04

さくらの里の入り口エントランスに咲いているツツジがほぼ満開となりました

温州みかんの花が咲き始めました

檸檬の花もまもなく開花しそうです

梅が朝露に濡れてきれいです

いちごは今年は大量に収穫できました

ムクドリが狙う先は何でしょうか

朝来ましたらさくらんぼが鳥に食べられていました

しかしネットしてあるものは無事でした!

いちじく(日本種)が発芽し始めました

天空高くアゲハ蝶が飛んでいました。求愛行動でしょうか?

ヒラタアブは結構沢山飛んでいます

セマダラコガネムシでしょうか?花を食べてしまう厄介者です

クマンバチがとまっていました。オスは毒針を持たないので手で握ると手の中でぶるぶる暴れて、触感が楽しいです(虐待はなるべく避けましょう)

ツマジロクロハバチ?とナミテントウが葉っぱにとまっていました

屋上の様子です(2020.04.30)

2020.04.30

4月30日(木)のさくらの里の屋上の様子です。今日の気温は昨日同様最高気温が高いとの予報でした(26℃くらいだそうです)。予報通り今日の日中はとても汗ばむ陽気でした。しかしながら朝夕の気温は下がりますので、寒暖の差に注意とのことでした。天気は雲一つ無い快晴で気持ちが良い天気でした。しかしながらニュースによりますと、緊急事態宣言が5月初めに終わる予定でしたが、どうやら5月いっぱいまで延期する方向となりつつあるようです

家に籠っているといろいろなストレスを抱えることもしばしばあると思います。テレビで観ましたが、そんな時は窓の外の庭などの景色を眺めたり、清流の流れる音など自然な音を聴いているとストレスが軽減できるそうです。少し庭などに出て太陽を浴びるとビタミンDが生成され、ウィルス対策に良いそうです。また、鏡をよく見る人は、心理的に安定した人が多いそうです(アメリカのハーバード大学が職場でのストレス改善法について研究した成果で、アメリカの女性誌『SELF』が掲載したそうです。研究によれば、鏡を見ることは心理学的に人の自信を増幅させる作用があるそうです。そのため、仕事中に疲れやイライラを感じた時、鏡で自分の姿を映すとそれらが軽減されるとのこと)

ムルチコーレがきれいです

ブルーベリーの花が果実になりつつあります。今回は物置のあるスペースに網で囲まれた場所がありますので、そちらに樹を移動させて鳥対策としたいと考えています

屋上ではないですが、さくらの里の入口エントランスに植えられているつつじが開花しました。蒲郡クラシックホテルのつつじまつりに行ったことを思い出します。今年は残念ながら中止となっております

バラの蕾がつきました

いちごの苗、ススキ、グラジオラスなどが雑草(カラスノエンドウ、ホトケノザ、オランダミミナグサなど)に追いやられそうな勢いです

ジャガイモの葉っぱにヤマトシジミと思われる蝶がとまっていました。人家周辺で最もよく見られる小さなシジミチョウです。翅の表面はやや光沢のある水色で、裏面には灰色地に黒い斑紋が散りばめられています。幼虫の食草であるカタバミの周辺を、地面すれすれにチラチラ飛んでいるとのこと

ナミテントウがみかんの木にとまっていました。うろうろ高速移動していましたが、よく見るとアブラムシが枝にいました

これもナミテントウですね。梅の木にいました

コアオハナムグリがいました。花の中に潜り、花粉を食べたり吸蜜しますが、このとき子房を傷つけるため、結実が妨げられ、花の寿命も縮むそうです。果樹では、果実の肥大後も、表面に引っかき傷が残り、見た目を悪くするとのこと。というわけで退場いただきます…似たようなアオドウガネはもっと悪く、幼虫が若い植物の根を食い荒らしてしまいます

小さいクモが巣を作っていました。種類は不明です…

受付の水槽をきれいにしました。ほぼリセットしましたので、サカマキガイなども居なくなりました

ドジョウさんを見ているとルー大柴さんのコラムを思い出してしまいます

いちごを収穫しました

2020.04.28

4月28日(火)さくらの里通所リハビリセンターにて屋上のいちごを収穫しました。今回は大成功と言えるのではないでしょうか

福岡S6号こと「あまおう」の名称の由来は、「あかい、まるい、おおきい、うまい」の頭文字ですが、広告では「あかい、あまい、おおきい、うまい」とも言われているみたいです。でもさくらの里のいちごは丸くなさそうなのであまおうではないかもしれません

さくらんぼの実はいまだ健在です。ある朝屋上を眺めたら、実がほとんど食べられていた時は衝撃でしたが今年は少しは守れると思います

玉ねぎは少し大きくなってきました。淡路島の淡路バーガーみたいにして食べたらおいしいのかもしれません

じゃがいもの芽が大きくなってきました。芽が増えてきたら芽かきを行います

ブルーベリーの鉢にホトケノザが咲いています。ホトケノザは、その葉の形が仏様の台座(蓮座)のように見えるというのが名前の由来です。また、葉が段状に付くところから3階建ての屋根に見立てて、「サンガイクサ」という別名を持っています。また、春の七草に含まれる「ホトケノザ」は、同じ名前の別な植物らしいです。道端に生えているホトケノザは食用にはなりません。

レモンの葉っぱにアゲハ蝶の卵がつけられていました…蝶はわりと若葉に卵を付け、ふ化した幼虫がその若葉を食すので、樹の成長を抑制してしまいます

クロヒラタアブと思われるアブが薔薇の枝にとまっていました。ハナアブ科のヒラタアブの仲間です。腹部の地色は黒色で3本のクリーム色の帯模様が見られます。複眼は黒っぽいです。花の蜜を吸いますので、受粉の手伝いをしてくれる益虫です。幼虫もアブラムシの仲間を食べてくれるので良い虫です

ナガメが何故かゴデチアの蕾のあたりにとまっています

ゴデチアの葉っぱにヒメカメノコテントウがいました。成虫・幼虫とも植物に付くアブラムシを食べてくれます。体長3~5mm。背中の模様がいろんなタイプのものがいて、同じ種なのかと疑うほど種類があるそうです。こちらの基本種はにっこり笑っている人の顔のようにも見えます。同じテントウムシ科のナミテントウよりもふたまわりくらい小さめで、少し平たい感じがします

こちらはイエバエと思われますが、カメラが近づいても逃げません。中々肝が据わっています。ハエは前足をこすり合わせますが、それには理由があるみたいです。壁や天井など、ツルツルの場所にもピタッと止まることが出来るのは、前足から分泌される液体のおかげで、この機能を正常に保つためのメンテナンス作業としての意味があるそうです。また、足から味覚を感じることもできるそうです。私が手を揉みしだくときは困ったときの癖ですが、ハエは意味があったんですね…